LATCH法

LATCH法とは

LATCH法は、アメリカの情報デザイナー、リチャード・ソール・ワーマンが提唱したデータの整理手法です。この法則は、情報やデータを効果的に伝達するための基本的な枠組みとして活用されています。LATCHはそれぞれ、Location(場所)、Alphabet(アルファベット)、Time(時間)、Category(カテゴリ)、Hierarchy(階層)を意味し、この5つの視点から情報を整理することで、視覚的に理解しやすい構造を作り出します。

LATCH法の背景とソール・ワーマンの提唱

LATCH法はリチャード・ソール・ワーマンによって、複雑な情報を分かりやすく伝えるためのアプローチとして提唱されました。ソール・ワーマンは、膨大なデータを効果的に管理・理解するためには、情報を単に収集するだけでなく、整理して提示することが必要だと考えました。彼は、膨大な情報が多様な観点から分類されることで、受け手にとって視覚的・論理的に理解しやすくなるとし、LATCH法の5つの視点をまとめました。

LATCH法の5つの視点とその使い方

LATCH法は5つの異なるアプローチを提供し、それぞれの方法を組み合わせて使うことも可能です。以下に、それぞれの視点について詳しく説明します。

1. Location(場所)

場所を基準に情報を整理する方法です。地理的な情報や物理的な配置が基準となり、地図やフロアプランなどで視覚化されることが多いです。たとえば、観光地情報をエリアごとに分類することや、店舗の配置図に基づいて商品を案内する際に活用されます。地理的な情報を視覚的に整理することで、受け手は関連性や距離感を把握しやすくなります。

2. Alphabet(アルファベット)

アルファベット順に情報を整理する方法です。辞書や電話帳のように、特定のルールに基づいて情報を並べると、情報の検索が容易になります。例えば、商品カタログをアルファベット順に並べることで、特定の商品を見つけやすくすることが可能です。アルファベット順での整理は、特に名前やブランドなどの文字列が多く存在する場合に効果的です。

3. Time(時間)

時間軸に沿って情報を整理する方法です。時系列でデータを並べることで、過去から現在、未来への変遷を理解しやすくなります。ニュースや歴史的な出来事、スケジュール管理においても、この手法が活用されています。例えば、企業の成り立ちを年表形式で示すことで、その発展の過程がひと目で分かるようになります。

4. Category(カテゴリ)

共通の属性やテーマに基づいて情報を分類する方法です。ジャンルごとに情報を整理することで、内容に基づいたグループ化が可能となり、同類の情報が見やすくなるため、異なる項目が明確に区別されます。例えば、電子機器を「スマートフォン」「タブレット」「パソコン」などのカテゴリに分けて表示することで、顧客は欲しいものを見つけやすくなります。

5. Hierarchy(階層)

情報の大きさや重要度、その他の順位に基づいて階層化する方法です。ランキングや重要度順に並べることで、どれが上位であるか、またどれが下位であるかを簡単に把握できます。たとえば、製品の価格順や成績の順位、企業の組織図などがこの視点を用いた例です。数値的な順序がある場合や、階層的な情報を表すのに役立ちます。

LATCH法の活用事例

LATCH法の活用は多岐にわたります。例えば、旅行ガイドブックでは、観光地情報を地域(Location)で分類し、レストランをジャンル(Category)で整理し、イベント情報を時系列(Time)で掲載するなど、LATCH法の複数の視点が応用されています。また、ECサイトでは、商品のカテゴリごと(Category)や価格の低い順から高い順(Hierarchy)での並び替えを提供することで、顧客が商品を見つけやすくしています。

LATCH法とSEOへの影響

LATCH法を効果的に用いることで、Webサイトの構造が整理され、検索エンジンにとっても情報が明確になります。特にカテゴリ(Category)や階層(Hierarchy)に基づいて情報を整理することで、クローラーがコンテンツを理解しやすくなり、SEOにも寄与します。LATCH法に基づいたナビゲーション設計やパンくずリストの構築は、ユーザーと検索エンジン双方にとって利便性の高いサイト設計に繋がります。

LATCH法の今後の展望とその応用可能性

デジタル社会の発展に伴い、膨大なデータが日々生成され続けています。この状況において、LATCH法のような情報整理のフレームワークは、情報の可視化やユーザビリティの向上に役立ちます。また、AIや機械学習が進化する中で、LATCH法をデータ分析や自動化に活用するケースも増えるでしょう。たとえば、AIがLATCH法を基にデータを自動分類し、視覚的に整理することで、さらに理解しやすい情報提供が可能となる可能性があります。

LATCH法はそのシンプルさから、あらゆるビジネス分野で応用が利く手法であり、今後もデータの整理やプレゼンテーションにおいて活用され続けることでしょう。

よくある質問

📕LATCH法とは何ですか?その意味と活用方法を教えてください。

📖LATCH法は、情報を整理しやすくするための5つの分類基準を指し、それぞれLocation(場所)、Alphabet(アルファベット順)、Time(時間)、Category(カテゴリ)、Hierarchy(階層)を意味します。この法則を活用することで、情報の伝達や記憶を効率的に行えます。例えば、時間順に出来事を並べることでストーリー性を持たせたり、アルファベット順で整理することで検索性を高めることが可能です。デザインやデータ表現においても、LATCH法を使い分けることで、視覚的に分かりやすい構造を作り上げることができます。

📕LATCH法の5つの分類基準の違いを教えてください。

📖LATCH法の5つの分類基準は、それぞれ異なる特性を持ちます。Location(場所)は地理的な情報を整理し、地図や空間デザインで活用されます。Alphabet(アルファベット順)は名前や用語を整理する際に有効です。Time(時間)は出来事の順序を明確にし、ストーリー性を重視した場合に効果を発揮します。Category(カテゴリ)は属性や種類ごとの分類に適し、Hierarchy(階層)は重要度や構造に基づいて情報を整理します。これらを適切に使い分けることで、情報の意味がより明確になります。

📕LATCH法を活用して情報整理を行う際のポイントは何ですか?

📖LATCH法を活用する際は、整理する情報の特性や目的に応じて適切な分類基準を選ぶことが重要です。例えば、イベントのスケジュール管理では時間を基準に整理し、製品やサービスの比較ではカテゴリを基準にすると分かりやすくなります。また、複数の基準を組み合わせることで、情報の表現がさらに効果的になります。デザインやデータ可視化においては、階層や空間を活用して視覚的に直感的な表現を作り上げることが、記憶に残る情報整理のポイントとなります。

SEO対策でお悩みの方へ

無料で資料をダウンロードいただけます!SEO対策に役立つノウハウや具体的な施策、最新の成功事例をまとめた3つの資料をご用意しました。これからSEOに取り組む方にも、すでに実践中の方にもお役立ていただける内容です。

資料を無料でダウンロードドメイン診断レポートをご希望の方へ

無料でドメイン診断レポートをダウンロードいただけます!あなたのドメインの強みや改善点を明確にするための詳細な分析レポートをご用意しました。初心者から上級者まで、幅広い方に役立つ内容です。

ドメイン診断レポートを無料でダウンロードまずは簡単お見積り

あなたのサイトに最適なSEO対策をご提案します。検索順位の向上やアクセスアップにお悩みの方は、今すぐお見積りフォームからご相談ください。初めての方でも安心してお任せいただけるサポートをご提供します!

SEO簡易お見積りフォーム支援実績

株式会社メディカルフロンティアとの取り組み

株式会社ワンズマインドとの取り組み

株式会社幻冬舎ゴールドオンラインとの取り組み

株式会社キャリアデザインセンターとの取り組み

Sansan株式会社との取り組み

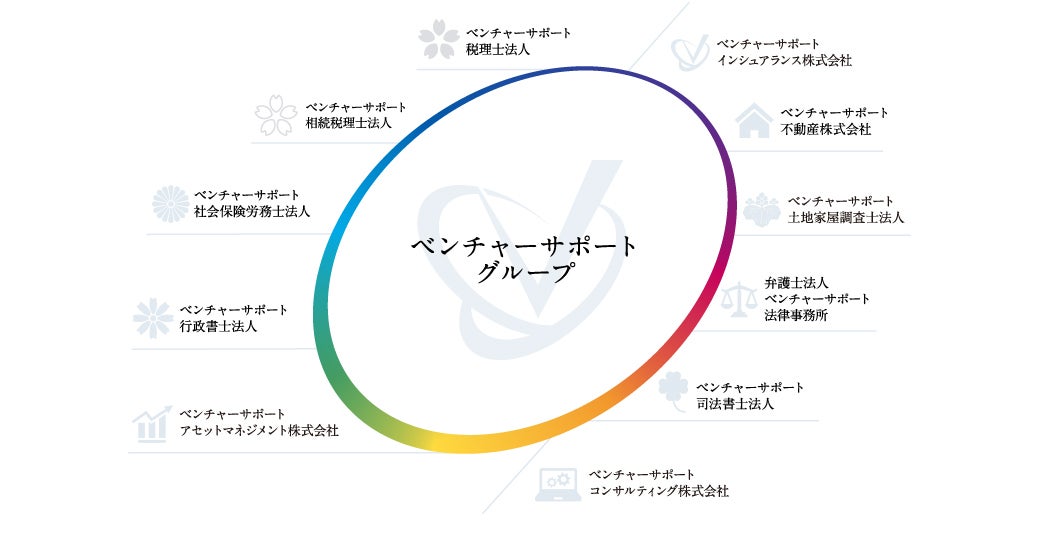

ベンチャーサポートコンサルティング株式会社との取り組み

GMOインターネット株式会社との取り組み

株式会社viviONとの取り組み